PEREMPUAN DAN MEDIA MASSA: Sebuah Potret Bias Gender di Media

Melihat perkembangan media massa dengan segala teknologi dan perangkat digitalnya ada sebuah paradoks. Di tengah perkembangan perangkat kerasnya, ada konten yang tidak begitu dibangun secara positif oleh para pelaku industri media massa. Padahal konten merupakan pesan yang disampaikan dan bersifat lebih krusial dibanding peranti kerasnya.

Salah satu konten media yang banyak menuai kritik adalah konten yang menyangkut isu perempuan. Meski banyak kritik yang telah dilontarkan namun belum belum mengubah praktik media massa dalam menampilkan perempuan. Media massa masih memposisikan perempuan dalam posisi subordinat.

Jika membicarakan media massa dan perempuan kita perlu memetakan posisi perempuan sebagai konsumen media massa dan perempuan sebagai pelaku dalam industri media massa. Untuk ulasan yang komprehensif, penulis merasa perlu sedikit mengulas bagaimana mitos kecantikan berperan sebagai dasar pencitraan dan citra harapan dari kaum adam.

Mitos Kecantikan

Naomi Wolf seorang feminis mengatakan bahwa mitos kecantikan merupakan penjajahan nyata bagi perempuan. Dicitrakan sebagaimana imaji laki-laki, perempuan kemudian mengikuti gambaran ideal sosok perempuan bentukan laki-laki.

Naomi Wolf, dalam bukunya “Mitos Kecantikan, Kala Kecantikan Menindas Perempuan”, ia mengatakan bahwa, mitos kecantikan telah mengepung perempuan, di semua lini kehidupan perempuan. Sebagai seorang feminis barat, Naomi Wolf mempersepsi feminisme sebagai slogan ‘perang’ atas kekaisaran maskulin dan budaya patriarki. Mitos kecantikan, menurut Wolf, telah menciptakan ketegori, kualifikasi tentang ‘cantik’, harus diterima secara terberi, given, oleh perempuan. Wolf juga mencoba menggugah kesadaran perempuan mengenai konsep cantik. Menurutnya, perempuan akan selalu cantik dengan atau tidak dengan mitos kecantikan. Perempuan harus mampu membedakan antara mitos, dan apa yang benar-benar berada di luarnya.

Gambaran ideal seorang perempuan itu ditransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana perempuan harus berpenampilan. Kemudian citra ideal itu berupa tubuh perempuan, wajah, rambut hingga warna kulit. Ada stratifikasi di dalamnya hingga membuat perempuan merasa perlu mengikuti dan tercipta kelas-kelas tertentu di antara mereka. Misalnya, perempuan akan dianggap cantik jika memiliki warna kulit yang putih, bentuk tubuh yang langsing, dan tinggi. Kriteria tersebut tidaklah cukup, perempuan juga perlu mementingkan penampilannya dan senantiasa mengikuti mode pakaian terkini.

Kolerasi mitos kecantikan dan media massa ada pada pencitraan perempuan di media massa. Rocky Gerung, dosen filsafat UI mengatakan bahwa lensa kamera merupakan extension dari mata lelaki. Melalui lensa kamera ini perempuan dikonstruksi dan dijadikan objek yang dieksploitasi oleh media massa. Sebut saja dalam program Kakek-Kakek Narsis di Trans 7, perempuan dicitrakan sebagai objek seks laki-laki. Hal itu terlihat dari pemilihan busana seorang Nanny perempuan yang mendampingi para kakek narsis. Nanny tersebut mengenakan pakaian yang kurang sopan dan para bintang tamu yang diundang pun berpakaian serupa seperti Nanny. Dalam perjalanannya media seakan-akan membentuk deskripsi sendiri mengenai konsep perempuan. Media membuat citra perempuan melalui sudut mereka yang dianggap komersil, entah mengacu pada realitanya atau karena mengacu pada pasar penonton ataupun pembaca.

Mitos kecantikan ini yang memasung perempuan dalam sebuah kotak bernama media massa, baik elektronik maupun cetak. Mitos ini menjadi standar bagi fisik perempuan untuk berkiprah di media massa dan menjadi objek untuk diangkat di media massa. Mitos tersebut membuat perempuan sibuk melengkapi diri dengan hal-hal yang sifatnya atributif, bukan hal yang substantif. Dalam konteks ini hal atributif adalah bentuk kecantikan fisik—yang menghambat pembebasan pemikiran perempuan. Mereka akan tetap membenci dirinya ketika tidak dapat memenuhi standar kecantikan “umum”. Mitos kecantikan adalah perwujudan lain dari pengekangan bagi perempuan dalam masyarakat patriarkal.

Stereotipe, Keuntungan Bagi Media

Media massa sebagai entitas bisnis masih menganggap perempuan sebagai objek yang akan mendatangkan keuntungan. Alih-alih mengedukasi masyarakat, media massa justru tampil sebagai agen yang menyebarkan nilai-nilai budaya patriarki demi meraup keuntungan di ceruk pasar yang didominasi pemikiran patriarki.

Media lebih banyak melirik pada orientasi bisnis semata. Sehingga memanipulasi pesan-pesan hanya untuk kepentingan pengiklan. Demi kepentingan iklan tersebut media massa kerap abai akan pembentukan persepsi dan stereotipe terhadap perempuan. Penggambaran kondisi perempuan dalam media massa masih memprihatinkan, antara lain:

1. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor komunikasi semakin besar, namun hanya sedikit di antara mereka yang dapat mencapai posisi pada tingkat pengambil keputusan atau menduduki jabatan-jabatan penentu dan dapat mempengaruhi kebijakan di bidang media massa.

2. Penggambaran citra perempuan yang negatif dalam media massa, baik elektronik maupun cetak. Media cenderung merendahkan dan tidak memberikan gambaran yang seimbang tentang kehidupan dan sumbangsih perempuan pada masyarakat.

3. Produk-produk media massa yang penuh kekerasan dan menurunkan martabat perempuan atau bersifat pornografi membawa dampak negatif terhadap perempuan dan partisipasi mereka dalam masyarakat.

4. Pengokohan peran-peran tradisional perempuan dalam program siarannya juga membatasi peran serta perempuan dalam masyarakat.

5. Iklan-iklan dan pesan-pesan komersial yang sering menggambarkan perempuan sebagai konsumen dan menjadikan anak perempuan dan perempuan dari segala usia sebagai sasaran secara kurang layak.

Kelima poin di atas kerap menggiring kita pada pembentukan stereotipe perempuan, sehingga tercipta ketidaksamaan akses dan partisipasi perempuan dalam sistem komunikasi, terutama dalam media massa.

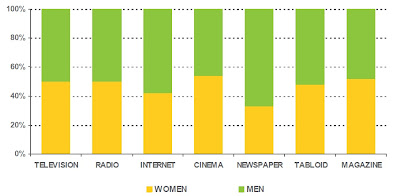

Hasil survei yang dilakukan Nielsen pada tahun 2011 mengenai pola konsumsi media massa bagi perempuan menyebutkan bahwa perempuan lebih banyak mengkonsumsi produk media elektronik seperti televisi dan sinema/ film.

Tabel 1

Selain menjadi objek, perempuan pun menjadi ceruk pasar/ audiens bagi pengiklan. Sebagai audiens perempuan digiring untuk mengkonsumsi produk yang menampilkan citra ibu rumah tangga atau istri yang baik dan mampu merawat tubuh demi memuaskan naluri seksual pasangannya. Tidak jarang kita temui iklan produk kecantikan yang membentuk persepsi bahwa lelaki menyukai perempuan karena tubuhnya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya dan kecantikan wajahnya, hingga muncul tagline: “wajahmu mengalihkan duniaku”.

Selain menjadikan perempuan sebagai ceruk pasar bagi pengiklan, media massa tetap kurang memberi ruang bagi isu-isu perempuan. Isu perempuan dianggap tidak laku di pasaran. Hal ini membuktikan bahwa media massa mengabaikan peran edukasi, dan hanya fokus pada perannya sebagai entitas bisnis.

Dalam media elektronik khususnya televisi, kita kerap menyaksikan tayangan sinetron yang begitu menstereotipkan perempuan sebagai makhluk yang emosional, irasional, dan sangat tergantung. Penggambaran perempuan dalam media cetak juga tidak berbeda dengan media elektronik. Di media cetak, baik majalah atau pun iklan di dalamnya, kerap dijumpai penggambaran citra standar perempuan sebagai “pelayan domestik”. Penggambaran-penggambaran tersebut mengabadikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender, dan sama sekali tidak mengurangi prasangka-prasangka dan stereotipe perempuan.

Sebagai ilustrasi penulis mengambil contoh dari tayangan sinetron yang ratingnya selalu bagus: Tukang Bubur Naik Haji. Dalam sinetron tersebut peran perempuan begitu lekat dengan peran domestik. Diceritakan seorang perempuan memiliki karir cemerlang bernama Rere menikah dengan duda bernama Ramadi teman satu kantornya. Awalnya pernikahan mereka tidak memiliki masalah, hingga Ramadi menginginkan Rere menjadi istri yang sepenuhnya mengurus rumah tangga dan tidak berkarir. Sinetron tersebut semakin mengukuhkan stereotipe perempuan dengan membandingkan kisah rumah tangga Rere dengan kisah rumah tangga Rumana, sosok perempuan yang mengabdi pada suaminya. Ini bias, karena bukan berarti Rere tidak berbakti pada suami, ia bahkan mengurus anak-anak hasil pernikahan Ramadi yang sebelumnya. Ia hanya terbiasa menjadi perempuan aktif dan aktualisasi diri adalah kebutuhannya.

Di dunia periklanan pun masih sama, sebagai contoh iklan minuman bernergi, perempuan masih dicitrakan sebagai makhluk sensual dan digambarkan sebagai sosok ibu rumah tangga yang patuh dan hanya berkutat pada kegiatan domestiknya. Penggambaran perempuan dalam iklan obat-obatan adalah perwujudan dari stigma perempuan yang senantiasa berada dalam sektor domestik, konvensional, yang salah satu tugas domestiknya berhubungan dengan pelayanan seksual suaminya, (Liestianingsih dalam Suryandaru, 2002: 3).

Di tengah masyarakat yang lekat budaya patriarki, media massa memang meleburkan diri di dalamnya dan enggan memberikan tayangan yang tidak sesuai dengan pasarnya. Mengacu pada mitos kecantikan untuk meningkatkan rating sebuah tayangan berita perempuan yang ditempatkan sebagai anchor adalah perempuan yang sesuai dengan apa yang dicitrakan laki-laki. Meski mereka berlindung di balik tameng 3B: Brain, Beauty dan Behaviour, agaknya faktor “Beauty” yang kerap kali diutamakan dan Brain dan Behaviour dikesampingkan. Apa yang mereka perlukan di depan kamera adalah kecantikan, kecerdasan dan perilaku bukan bagian yang diperhitungkan untuk orang di depan kamera.

Masalah penggambaran perempuan di media massa tidak terlepas dari masalah sumber daya manusia yang berwawasan gender. Jumlah perempuan yang bekerja sebagai jurnalis masih sedikit. Kedua masalah ini saling berkaitan satu sama lain.

Pekerja Perempuan di Media Massa

Kondisi pekerja perempuan di media massa, baik cetak maupun elektronik, masih mengalami ketimpangan. Walaupun telah ada perempuan yang berperan menduduki posisi sebagai pengelola atau manajemen media, tetapi belum banyak perempuan yang menyuarakan perempuan dalam perspektif gender.

Minimnya jumlah perempuan di media massa tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya yang tertanam dalam masyarakat Indonesia. Perempuan masih ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam keluarga.

Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen pada tahun 2012 melakukan riset mengenai kondisi jurnalis perempuan. Dari segi jumlah, jurnalis perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Data menunjukkan, dari 10 jurnalis, hanya ada 2 sampai 3 jurnalis perempuan. Atau dari 1000 jurnalis, 200-300 adalah perempuan. Dan AJI menyebutkan bahwa hanya di Jakarta komposisi jurnalis perempuan dan laki-laki mencapai 40 berbanding 60. Di luar kota Jakarta, terutama di kota-kota madya, ketimpangan jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki sangat terasa dan memprihatinkan, (Luviana, 2012: 9).

Beberapa waktu lalu penulis sempat bekerja sama dengan forum jurnalis di Garut dalam sebuah project, dan tidak ada satu orang pun perempuan yang menjadi anggota, karena memang tidak ada perempuan yang menjadi jurnalis di sana. Ini menjadi dasar bagaimana isi media massa cenderung timpang dan bias gender, karena berita lebih banyak ditulis laki-laki daripada perempuan.

Dalam hal status kekaryawanan, data survei AJI menunjukkan sekitar 60 persen jurnalis perempuan bekerja sebagai pekerja kontrak, sisanya 40 persen berstatus karyawan tetap. Jumlah pekerja perempuan berstatus kontrak justru lebih banyak (60-65 persen) di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar, (Luviana, 2012: 9-10).

Jumlah ini berpengaruh pada kedudukan jurnalis perempuan di ruang redaksi atau newsroom. Saat ini, hanya 6 persen jurnalis perempuan yang duduk sebagai petinggi redaksi. Artinya 94 persen jurnalis perempuan bekerja sebagai reporter dan tidak memiliki kuasa atas berita yang diliputnya, karena ia bukan pengambil keputusan redaksional.

Timpangnya jumlah jurnalis perempuan dalam industri media massa terjadi karena perempuan kerap mengalami persoalan khusus dalam karirnya. Beberapa alasannya dapat dipaparkan Luviana dalam penelitian AJI sebagai berikut:

1. Perempuan mengalami beban ganda. Mereka harus menjalankan dua peran sekaligus, persoalan domestik dan pekerjaan mereka di kantor.

2. Para jurnalis perempuan sering tidak mendapatkan gaji serta asuransi yang sama dengan jurnalis laki-laki karena bukan dianggap sebagai kepala rumah tangga.

3. Mereka sering mengalami pelecehan dari narasumber laki-laki atau pun dari rekan kerja mereka.

4. Mereka tidak mendapatkan penilaian yang baik dari atasan mereka ketia mereka harus berkutat dengan proses reproduksi mereka (kehamilan).

5. Mereka harus berdandan dan tampil cantik jika sedang berada di depan kamera.

6. Belum populernya cuti haid di kalangan jurnalis perempuan.

7. Belum banyak dan populernya ruang menyusui di kantor-kantor media massa.

Ketujuh poin alasan tersebut seolah meneguhkan bahwa industri media massa adalah industri yang macho dan hanya cocok untuk laki-laki. Sehingga banyak perempuan yang merasa bahwa dunia kerjanya bukan di wilayah media massa.

Liesbet van Zoonen, seorang feminis pengamat media massa, (Zoonen, 1994) memberikan pandangannya terkait kiprah perempuan di media, di antaranya:

1. Berapa banyak perempuan yang sudah terlibat di media massa?

2. Apakah mereka sudah berada dalam posisi sebagai pengambil kebijakan dalam proses produksi/ dalam redaksi?

3. Potensi apa saja yang mereka punya untuk membawa isu perempuan di media massa?

Ketiga pertanyaan ini menggiring kita pada kerangka konsep: kekuasaan, penindasan, diskriminasi, subordinasi, stereotipe, marjinalisasi yang terkait kehidupan perempuan, baik sebagai jurnalis maupun sebagai pembaca/ penonton media massa.

Tabel 2

Diskriminasi Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara

Stereotipe Pelabelan terhadap sesuatu/ seseorang. Biasanya berupa label buruk/ negatif yang dilakukan untuk melemahkan kondisi orang yang diberi label tersebut

Marjinalisasi Pembatasan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat berkiprah lebih

Subordinasi Terjadinya relasi kuasa dalam suatu sistem/ struktur dengan adanya dominasi

Kondisi penggambaran perempuan di media massa tidak berbeda jauh dengan kondisi perempuan pekerja media. Media massa di Indonesia masih menjadi dunia kerja yang seksis dan diskriminatif bagi perempuan. Bukan hanya itu, ia juga memberikan legitimasi pada konstruksi sosial yang hegemonik.

Untuk mengurai bagaimana kiprah perempuan yang diajukan Zoonen dan persoalan khusus yang menghambat karir perempuan di media massa, kita perlu melihat pada aspek waktu kerja, fasilitas dan gaji yang didapat. Penulis percaya bahwa adil bukan berarti menyamaratakan, adil dan setara berarti memberikan sesuai kebutuhannya. Begitu halnya dengan perempuan sebagai pekerja di media. Secara fisik perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki yakni sifat alamiahnya yang melahirkan dan datang bulan/ haid. Untuk itu, adil adalah ketika perempuan dengan kodratnya tersebut mendapatkan hak lainnya yang sama sekali berbeda dengan kebutuhan laki-laki.

1. Waktu Kerja

Dalam hal waktu kerja, sebagai industri, media massa sama saja dengan manufaktur, lamanya waktu kerja selalu dianggap sangat menentukan produktifitas. Produktifitas perempuan cenderung dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Penilaian ini hanya menguntungkan jurnalis laki-laki yang umumnya hanya dibebankan pada pekerjaan sektor publik, yakni pekerjaannya sebagai seorang jurnalis. Di bawah ini data yang membandingkan jam kerja antara jurnalis perempuan dan laki-laki, hasil survei yang dilakukan oleh Divisi Perempuan AJI Pusat terhadap jurnalis di kota-kota tersebut.

Tabel 3

|

| Perbandingan jam kerja jurnalis perempuan dan laki-laki. |

Data yang penulis pinjam dari AJI, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara waktu istirahat jurnalis perempuan dan laki-laki, serta tidak adanya kebijakan waktu khusus bagi jurnalis perempuan yang sedang hamil maupun menyusui. Umumnya karena kebanyakan jurnalis meliput di lapangan, tidak ada ketentuan mengenai waktu istirahat secara spesifik dan berapa lama. Menurut AJI perusahaan media harusnya mengeluarkan ketentuan dan kebijakan khusus tersebut secara tertulis.

2. Gaji Bulanan

Masih meminjam data AJI, secara total 91,53 persen jurnalis perempuan sudah mendapatkan gaji rutin per bulan tanpa melihat statusnya sebagai karyawan tetap atau kontrak. Namun masih ada 8, 47 persen yang belum menerima gaji rutin, hal ini karena masih ada jurnalis perempuan yang berstatus freelance.

Tabel 4

Perbandingan gaji antara jurnalis perempuan dan laki-laki

3. Tunjangan

a. Asuransi

Asuransi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan media, mengingat aktifitas jurnalis di lapangan memiliki resiko-resiko tertentu terutama menyangkut kesehatan dan jiwa. Data menyebutkan bahwa masih ada 30, 69 persen media yang belum menyediakan asuransi bagi jurnalisnya.

Media massa ibu kota yang paling tinggi persentase tingkat kesadaran mengasransikan pekerjanya yakni sebesar 80,22 persen. Kemudian disusul Surabaya 69,23 persen.

b. Jamsostek

Sama halnya dengan asuransi, fasilitas Jamsostek pun diwajibkan dan diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Dalam survei AJI tercatat hampir semua media (71,96 persen) sudah menyediakan Jamsostek bagi karyawannya. Media massa di daerah masih berada di kisaran 40-60 persen.

c. Tunjangan makan

Media di Surabaya dan Jayapura menduduki peringkat tertinggi yakni 88,89 persen sudah memberikan tunjangan makan. Sedangkan media di kota-kota lainnya yang disurvei AJI perbandingannya 70 persen : 30 persen. Media massa yang tidak memberikan tunjangan ini umumnya menyebutkan pembayaran gaji sebagai ‘all in payment’.

d. Tunjangan transportasi

Jurnalis sebagai pekerja lapangan dengan mobilitas tinggi membutuhkan tunjangan transportasi. Sebanyak 73,02 persen jurnalis perempuan responden survei mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan tunjangan jenis ini.

e. Tunjangan dinas malam

Tunjangan jenis ini masih belum banyak diberikan kepada jurnalis perempuan. 51,85 persen jurnalis perempuan mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja belum menyediakan tunjangan dinas malam. Padahal, beberapa kali mereka perlu pulang lebih larut malam untuk keperluan dinas liputan maupun menulis naskah di kantor hingga larut malam. Malam hari dikenal sebagai waktu yang rentan dengan tindakan kriminal, tunjangan ini juga menjadi hal yang penting untuk menunjang keselamatan jurnalis, misalnya fasilitas kendaraan umum yang lebih aman seperti taksi.

4. Cuti

a. Cuti tahunan

Cuti diatur dalam perudangan ketenagakerjaan dan wajib diberikan 12 hari selama setahun dengan mekanisme yang disesuaikan oleh masing-masing perusahaan media massa. Sebanyak 91,53 persen jurnalis responden AJI mengatakan bahwa medianya sudah memberikan hak cuti. Namun meski demikian hak cuti umumnya hanya berlaku setelah jurnalis bekerja selama setahun, dan di tahun kedua ia baru mendapatkan hak cutinya. Lain halnya dengan status freelance, umumnya tenaga jurnalis freelance tidak memiliki fasilitas cuti, terutama media online.

b. Cuti khusus perempuan

Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81, idealnya setiap perusahaan memberikan hak cuti haid kepada pekerjanya sebanyak satu hingga dua hari setiap bulannya. Cuti jenis ini yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada para jurnalis perempuan, dan masih banyak perusahaan media massa yang belum menerapkan peraturan ini.

Dalam hal sosialisasi hanya ada 35,98 persen perusahaan media yang sudah memberitahukan pekerjanya mengenai hak ini. Namun sebanyak 64,02 persen media belum mensosialisasikannya.

Lain halnya dengan cuti melahirkan, 91,53 persen media di Indonesia telah memberlakukan peraturan ini, yakni selama 3 bulan. Meski demikian masih ada 8,4 persen media yang tidak memberlakukan peraturan ini.

5. Manajemen laktasi dan tempat penitipan anak

Media massa secara umum belum menerapkan fasilitas ini. Jurnalis perempuan masih mengatur waktu sendiri dan sebanyak 59,79 persen jurnalis perempuan mengakui belum adanya ketentuan dan mekanisme yang mangatur kebutuhan laktasi seorang ibu dan menyediakan tempat penitipan anak. Medan merupakan kota yang sudah concern dengan kebutuhan seorang jurnalis yang juga menjadi ibu, yakni 50 persen responden mengatakan bahwa di kota tersebut mereka mendapatkan fasilitas ruang laktasi.

Jika kita rekap data tersebut maka derajat fasilitas dapat kita kategorikan ke dalam tiga bagian:

1. Rendah, jika jawaban ya < 50 persen

2. Sedang, jika jawaban ya 50,99 – 79,99 persen

3. Tinggi, jika jawaban ya > 80 persen

Tabel 5

Rekapitulasi derajat fasilitas kerja

Dari rekapitulasi tersebut kita dapat melihat potret perempuan sebagai pekerja media dan sebagai seorang perempuan yang dianugerahi kodrat untuk melahirkan, menstruasi, menyusui masih didiskrimanasi. Industri media massa memang sudah memberikan upah, tunjangan seperti asuransi kesehatan dan jiwa, namun masih rendah dalam fasilitas yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan.

Data tersebut menjadi bukti empiris bahwa media massa masih belum ramah terhadap perempuan. Padahal sekali lagi, adil itu bukan berarti sama. Perlakuan khusus seperti fasilitas cuti haid, cuti melahirkan, ruang menyusui merupakan kebutuhan yang perlu didapatkan perempuan untuk dapat mengimbangi peran di sektor publik dan domestiknya. Tanpa itu, perempuan mengalami batu sandungan untuk berkiprah dalam industri media massa. Minimnya kiprah perempuan kemudian akan semakin meneguhkan ketimpangan isi pemberitaan mengenai perempuan, dan semakin meneguhkan stereotipe perempuan yang selama ini sudah dikonstruksi. Dan semakin mapan terpola.

Bias Gender dan Tumpulnya Kepekaan

Konstruksi sosial terjadi secara terus menerus bukan tanpa sebab. Siregar dalam Suryandaru (2002: 11) menyebutkan bahwa jurnalis masih belum memiliki sensitifitas gender dalam memahami permasalahan perempuan. Hal ini mengantarkan kita pada sebuah pertanyaan besar: bagaimana nilai-nilai gender yang berkembang dalam realitas keseharian para jurnalis dan pengelola media massa?

Pemahaman gender para pekerja media massa sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosio kulturalnya. Pemahaman gender tersebut diperoleh dari proses interpretasi dan reinterpretasi dalam kehidupan dan sistem sosial mereka.

Pentingnya pamahaman gender bagi setiap pekerja media massa akan membantu ketimpangan yang terjadi. Mengingat pekerja media memiliki sistem maknanya sendiri, yang telah lama dibentuk oleh sistem sosio kulturalnya tadi, maka nilai-nilai kesetaraan dan keadilan menjadi hal yang perlu direkonstruksi ke dalam sistem sosial di mana pekerja media itu hidup, untuk memberikan pemahaman gender bagi mereka.

Abrar dalam Suryandaru (2002: 17) mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan redaksional terkalahkan oleh ideologi kapitalisme. Media massa hanya menjalankan peran sebagai entitas bisnisnya, padahal Severin dan Tankard (1992) mengatakan bahwa tujuan jurnalisme sistem persi di Negara berkembang antara lain, adalah:

1. Melayani kebenaran

2. Memenuhi tanggung jawab sosial

3. Mendidik khalayak dalam pengertian politik

4. Melayani khalayak bersama-sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda

5. Melayani khalayak dengan menempatkan jurnalisme sebagai alat perdamaian.

Sebenarnya sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki perangkat regulasi yang mengatur Dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam pasal 36 ayat 5 menyebutkan bahwa:

Isi siaran dilarang:

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau berbohong

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau

c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Dan dalam ayat 6 disebutkan:

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan Indonesia.

Begitu juga dalam P3 SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) terbaru tahun 2012 menyebutkan dalam pasal 20, bahwa:

(1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.

(2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.

(3) Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.

Meski peraturan telah dibuat dan teguran telah dilayangkan, agaknya media massa masih menganggap bahwa keuntungan merupakan berhala yang layak disembah. Hartman (1981) mengatakan bahwa terjadinya ketimpangan dalam struktur organisasi, karena adanya nilai-nilai kapitalis dan patriarki yang saling menguntungkan.

Murdoch & Golding (1988) mengatakan bahwa media massa selamanya tidak akan menjadi lembaga yang netral, ia akan senantiasa berada dalam tarik menarik antar berbagai kepentingan yang semuanya bersumber pada interest politik dan ekonomi, (Suryandaru, 2002).

Tarik menarik tersebut diformulasikan oleh Reese & Shoemaker (1996), sebagaimana dikutip Suryandaru (2002), dalam teorinya mediating the message. Sebelum pesan sampai kepada khalayak, pesan tersebut mengalami beberapa proses, tahap atau strata. Meski Shoemaker menyoroti proses yang terjadi pada media cetak, namun ini juga berlaku dan dapat terjadi pada media elektronik. Tahap yang Shoemaker rumuskan antara lain:

1. Individual level: pada level ini jurnalis berperan dalam penentuan agenda berita. Mereka yang berhubungan langsung dengan sumber berita, dan juga memiliki kuasa atas pengambilan angle atau mengkonstruksi event/ berita yang akan ditayangkan. Pada level ini, individu jurnalis dilatarbelakangi oleh pendidikan, pengalaman, dan persepsi subyektifnya.

2. Media routine: rutinitas media juga menjadi tahapan yang harus dilalui berita/ informasi/ konten media massa untuk hadir di hadapan khalayak. Rutinitas ini merupakan praktik media tentang keputusan dan persepsi mengenai informasi yang dibawa individu jurnalis ke ruang pemberitaan. Tahap ini dipengaruhi oleh cara professional media mengorganisir sistem kerja mereka.

3. Organizational level: level ini juga turut mengkonstruksi berita. Organisasi/ struktur industri media memilah, mensortir informasi mana yang diambil dan yang tidak diambil hingga menjadi kesatuan informasi yang utuh sesuai dengan persepsi media tersebut.

4. External media level: pengaruh lainnya datang dari luar struktur organisasi maupun individu pekerja media massa, seperti: sumber berita, iklan atau pelanggan, kontrol pemerintah, pasar dan teknologi.

5. Ideological level: level ini berkaitan dengan struktur kekuasaan, level ideologi merupakan kekuasaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan dan konstruksi berita. Level ini umumnya berada di dalam ruang pemberitaan media.

Dalam konteks pembentukan stereotipe gender dan penggambaran perempuan di media massa, kelima level tersebut menjadi jembatan bagi apa yang disebut Baudrillard (1995) sebagai ‘simulacra realitas’ atau topeng realitas. Topeng realitas itu berupa nilai-nilai konsumerisme, seksualitas, dan stereotip gender.

Rendahnya daya sensitifitas media ini banyak terjadi karena media menganggap dirinya sebagai a mirror of events in society and the world (Quail, 2000: 66), atau sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, mereka merasa hanya merefleksikan apa adanya. Pengelola media sering merasa tidak bersalah jika isi media banyak berita yang seksis, kekerasan, konflik, menjadikan perempuan sebagai objek berita dan penuh bias gender. Seperti pemberitaan mengenai pemerkosaan yang cenderung mengeksploitasi perempuan. Alih-alih mengadvokasi dengan berita, media massa justru mengelaborasi/ mengilustrasikan kejadian pemerkosaan tersebut.

Mendorong Kesadaran Gender

Bagaimana seharusnya media massa menjalankan dan mengedepankan fungsinya? Netral seringkali menjadi formulasi yang sangat sulit dieksekusi. Media bebas nilai dan berimbang masih begitu sulit dipraktikkan oleh manajemen media massa mana pun. Sekalipun media massa dengan segmentasi perempuan yang mayoritas manajemennya perempuan pun ternyata masih belum berkesadaran gender. Terlihat dari informasi yang disajikan masih berkisar pada urusan domestik, konsumtif, kosmetik hingga urusan ranjang seperti tips memuaskan suami.

Majalah perempuan sangat berperan, bahkan menentukan, bukan hanya memetakan kehidupan perempuan, tapi juga menekankan pentingnya konsumerisme dan seksualitas dalam mengkonstruksikan feminitas, (Lung dalam Suryandaru, 2002: 33).

Dalam majalah perempuan tertanam pesan-pesan, setinggi apapun bersekolah perempuan tidak boleh meninggalkan keluarga. Dan kesuksesan perempuan selalu dikaitkan bagaimana ia mengemban tugas reproduktifnya di ranah domestik dengan peran produktifnya di ranah publik.

Media massa yang berkesadaran gender yakni dapat menampilkan potret perempuan seutuhnya, bahwa ada perempuan-perempuan yang juga tidak seideal seperti apa yang divisualisasikan laki-laki dan stereotipenya dilanggengkan.

Reposisi dan reorientasi yang perlu dilakukan media massa menurut Bemmelen, (1992) dalam Liestianingsih (2002: 34-35), antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran tentang kondisi perempuan. Dalam hal ini media massa menganalisis latar belakang ketidakadilan gender. Informasi tersebut dapat membantu perempuan memahami kondisinya sebagai perempuan

2. Membuka mata dalam kenyataan hubungan keluarga. Pengalaman sebagai seorang ibu, istri dan pekerja media tidak diidealisir.

3. Media massa seharusnya memberikan gambaran tentang perempuan sebagai subjek seksual bukan sebagai objek. Hal ini juga perlu dihubungkan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.

4. Mempertanyakan standarisasi perempuan dan laki-laki. Mengapa perempuan lebih dipertanyakan kecantikannya sedangkan laki-laki tidak pernah dipertanyakan ketampanannya. Kenapa perempuan lebih sering ditekankan penampilannya daripada otaknya sedangkan laki-laki tidak pernah dipermasalahkan terkait penampilannya.

5. Terakhir dan terpenting adalah menumbuhkan kesadaran perspektif gender pada para pengelola dan pekerja media, bukan hanya untuk laki-laki tapi juga peremuan. Karena jenis kelamin perempuan tidak menjamin dia memiliki wawasan berperspektif gender.

Jika kita semua, laki-laki dan perempuan dapat keluar dari nilai yang diidealisir dan stereotipe gender yang terbentuk sekian lama, bukan hanya perempuan yang akan terbebas tapi juga laki-laki. Tidak akan ada istilah ‘bukan lelaki sejati’, karena tubuhnya kurang macho atau fisiknya lemah atau karena ia gemar memasak, meski orientasi seksualnya heteroseksual. Karena pada dasarnya manusia, laki-laki dan perempuan dibekali kadar sifat feminin dan maskulin. Di setiap perempuan memiliki sifat maskulin begitu juga di dalam diri laki-laki ada sifat feminin.

Daftar Pustaka:

Buku

Luviana. 2012. Jejak Jurnalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

McQuail, Denis. 2000. Mass Communication Theories. London: Sage Publication.

Suryandaru, Yayan Sakti. 2002. Potret Kesadaran Gender Orang Media. Surabaya: Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga

Zoonen, Liesbet van. 1999. Feminist Media Studies. London: Sage Publication.

Wolf, Naomi. 2002. Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan, terj. Yogyakarta: Penerbit Niagara.

PDF

Komisi Penyiaran Indonesia. 2012. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Nielsen Newsletter Edisi 15-31 Maret 2011.

Internet

Alnashava, Preciola. Hawa di Kotak Adam. http://www.remotivi.or.id/pendapat/hawa-di-kotak-adam, diakses pada 6 Mei 2013.

Panani, Sri Mulia. Media Massa dan Perempuan. http://rifkaanisa.blogdetik.com/2013/04/15/perempuan-dan-media-massa/, diakses pada 6 Mei 2013.

Komentar

Posting Komentar